Por Leandro Trimarco*

El Gobierno de los azules

El año 1966 fue especialmente trágico para la sociedad argentina. Las atrocidades que sobrevendrían después con el Proceso de Reorganización Nacional y su liberalismo caníbal, nos harían olvidar en muchos casos la enorme pérdida cultural que sufrimos con la anterior dictadura, la confusa Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía: militar vacuo, de ideas por lo menos desordenadas, aspirante a Franco en Latinoamérica, cristiano convencido, hombre fuerte de la Caballería blindada, refractario a cualquier reflexión de carácter político.

Esta dictadura era la cristalización del proyecto político de una de las facciones del ejército en ese entonces, los llamados “azules».” Este grupo consistía en un variopinto grupo de oficiales de diferentes orígenes sociales todos ellos con una visión castrense de la vida y de cómo debía organizarse la sociedad, que además eran profundamente anti comunistas, anti peronistas, misóginos hasta el absurdo, y no dudaban en usar la violencia para imponer su idea del orden. El otro bando beligerante dentro del ejército eran los “colorados” que eran… bueno… un variopinto grupo de oficiales de diverso origen, con una mirada castrense de la vida y la sociedad, anti peronistas, anti comunistas, misóginos hasta el absurdo y que no dudaban en usar la violencia para imponerse. Seguro usted se preguntará ¿Y si se parecen tanto porque no formaban un solo bando? Bueno, lo hicieron más tarde en el 76’. Antes que eso la única diferencia visible era que los azules querían la “normalización” de la vida política argentina incluyendo al peronismo en unas futuras elecciones que este partido perdería, o bien ganaría, pero con un gobierno tutelado por las fuerzas armadas y sin ningún rasgo del peronismo original (distribución del ingreso, sindicatos fuertes, justicia social, etc.) Una verdadera fantasía. El otro bando, los colorados, eran lo mismo, pero con una mirada todavía más fantasiosa de la política nacional en donde el peronismo fuera finalmente erradicado de la sociedad. Este bando fue artífice de grandes éxitos como la proscripción del peronismo, prohibir la palabra Perón, el bombardeo a Plaza de Mayo, entre otros.

Hacia 1966, y luego de tirotearse en áreas urbanas con toda soltura contra los colorados en los meses previos, el bando azul se impone y concreta un golpe de estado contra el gobierno de Illía, que por entonces tenía en contra tanto al peronismo, como los sindicatos, como los capitales concentrados vinculados a la industria. Nadie salió en defensa del radical que fue reemplazado por Juan Carlos Onganía, un caso modelo de dirigente militar en la década del 60’. El objetivo del gobierno azul era desarrollar al país y volverlo una potencia en el sur, y un foco de poder militar bajo una férrea disciplina económica y social, todo esto con inversión extranjera y represión. Nada podía salir mal.

La Morsa

Onganía es un Lavalle que maneja un tanque en vez de montar a caballo. Al igual que “la espada sin cabeza”, este general de la caballería blindada es un militar de carrera, excelente en sus dotes marciales, gran conocedor de su oficio, hombre de honor, aristocrático, pulcro, de firmes convicciones religiosas y un nacionalista como se les enseña a todos los oficiales. No tiene la más remota e ínfima idea acerca de la política o nada relacionado con ella. Cree, como era costumbre en el ejército en esa época, que la política era algo sucio, un espacio de discusiones opacas, corruptas, poco honorables, donde prevalecía el engaño y los intereses personales; y que para resolver los problemas del país hacía falta deshacerse de la injerencia de los políticos. Onganía vendría a ser algo así como una figura que pondría orden a un país sumido en el caos y amenazado por los peligros de ideologías exóticas como el peronismo, el socialismo, el marxismo. Este adalid de Cristo y las buenas costumbres, solo podía pensar a la sociedad a través de la óptica de la disciplina castrense. En ese marco de ideas, el desorden social sólo podía ser disciplinado por el rigor del ejército, entiéndase una debida represión y persecución de los enemigos para poder establecer la obediencia y concentrarse en lograr la grandeza nacional.

Esta combinación de intransigencia militar, ideas mesiánicas, sentido del deber y un nacionalismo por lo menos extraño, lo enfrentó en el largo plazo con casi todos los sectores sociales que componían la argentina, pero en lo inmediato lo llegó a chocar directamente con la juventud. Hablamos tanto de los jóvenes militantes estudiantes de secundaria, como de toda la comunidad educativa universitaria. Esta última en particular gozaba de los estatutos de autonomía que había obtenido décadas atrás, y que contradecía de manera frontal con las pretensiones de poder jerárquicamente ejercido que tenía el gobierno de Onganía: nadie podía desafiar al ejecutivo, menos un grupo de hippies recalcitrantes barbudos que leían a autores rojos y seguramente colaboraban con los movimientos guerrilleros. Así de corta era la visión del alto mando militar, más estrecha aún que la mirada que tenían las clases sociales que eran las verdaderas beneficiarias del ejercicio del poder militar. En la mente del gobierno no había ni historia, ni derechos adquiridos, ni luchas estudiantiles, solo una comunidad de rebeldes y potenciales elementos subversivos. Hacía falta una demostración de fuerza, un buen golpe para mostrarles quién manda. Una antigua tradición castrense.

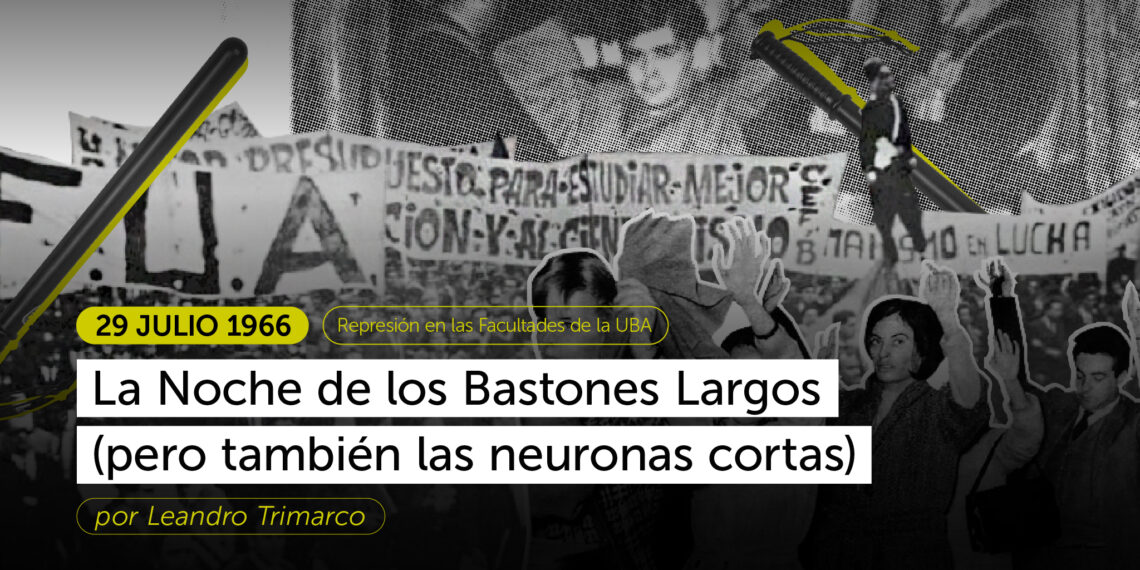

La Noche de los Bastones Largos

¿Cuál fue el detonante de los hechos?

Apenas asumido, Juan Carlos Onganía comenzó un proyecto de industrialización asistida por capitales norteamericanos, una feroz represión contra los sindicatos y opositores, y una serie de decretos que otorgaban discrecionalidad en las decisiones al poder ejecutivo, entre ellas, la anulación de la autonomía universitaria que implicaba además la destitución de todos los docentes y profesionales de las listas negras.

La comunidad universitaria fluctuó entre los que intentaron ponerse a salvo, y los que intentaron resistir la arremetida contra derechos logrados por luchas históricas. Entre estos últimos estaban los alumnos, profesores y graduados de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires que rechazaron la orden y organizaron una reunión para ver el curso posible de acción en rechazo al decreto que Onganía había hecho un día antes, y que ponía a las universidades bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación. El 29 de Julio de 1966, un mes después de la caída de Illía, la Morsa ordenó la represión contra la UBA, haciendo especial hincapié en que debía darse una lección clara y visible. En síntesis, que las heridas y los moretones fueran evidentes.

La policía llegó esa noche sin órdenes judiciales y exigió el desalojo del edificio que debía efectuarse en 20 minutos. Por supuesto no esperaron a que cumpliera el plazo. Casi de inmediato comenzaron a atacar todas las facultades poniendo más empeño represivo en Ciencias Exactas, Naturales y, por supuesto, Filosofía y Letras por la mayor tasa de hippies.

Proyectiles, golpes, y un uso intenso y simbólico de los bastones de la policía que eran usados para golpear en la cabeza de manera indiscriminada a todos los que estuvieran allí. Algo natural puesto que se trataba de filocomunistas, peronistas, socialistas y otros sujetos peligrosos, aunque su único método de resistencia fuera cerrar las puertas. Un ataque preventivo.

Como acto final de humillación y para que se respete debidamente la autoridad otorgada por… sí mismos, los militares ordenaron a la policía que los desalojados debían salir en dos filas a cuyos lados se encontrarían varios efectivos encargados de golpearlos con los bastones para se les quite lo rojo.

Para vergüenza de toda la nación, los testimonios del hecho fueron especialmente vívidos. Por ejemplo, el matemático Warren Ambrose, perteneciente a MIT (Massachusset Institute of Technology) pero también docente de UBA declaró: “Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuche fueron bombas que resultaron ser gases lacrimógenos. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie, contra la pared, rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente (evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo –se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros-). Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de 10 pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles, y que nos pateaban rudamente, en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno del otro de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible y yo (como todos los demás) fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo, y en donde pudieran alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros -mujeres, profesores distinguidos, el decano y el vicedecano de la Facultad, auxiliares docentes y estudiantes-. Hoy tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos, pero otros, menos afortunados que yo, han sido seriamente lastimados.” Esto fue publicado en el New York Times solo unos días después, el 8 de agosto, con Ambrose aun recuperándose de las heridas.

Si el lector alguna vez escuchó a algún conocido medio facho, medio gorila, decir que si le deban un arma iba a arreglar a este país por la fuerza y los iba a mandar a laburar a todos, bueno, esta es la culminación de esa fantasía de poder. Así pensaba la Morsa, así pensaba el ejército. Y usted podría pensar ¿al menos se logró el tan preciado orden nacional, ¿se logró disciplinar a las entidades educativas? ¿Se logró algún beneficio de este ejercicio del poder? No.

Los resultados

Al menos una vez cada década el conjunto de elementos sociales que conforman la derecha en Argentina comete algún acto que combina la estupidez y la violencia en proporciones astronómicas: la Semana Trágica, la persecución y muerte de los anarquistas, el bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suáres, la Noche de los Bastones Largos. No es solo violencia inútil y desmesurada, se trata de una idiosincracia que pregona el orden impoluto y republicano, como si no se tratara de una tiranía inoculada por la fuerza. Es también hacerse daño a sí mismos puesto que esos mismos sectores que practican la violencia política tan casualmente también se sienten parte del colectivo país, nación, Argentina.

Onganía era nacionalista. Creía en la grandeza de la nación, su autonomía de poderes extranjeros. Lo decía en sus discursos, pretendía un gobierno fuerte, pero sobre todo una nación fuerte. El día que ordenó la represión de las universidades le quitó a ese proyecto que él tenía, que las élites tenían, décadas de conocimiento científico y cientos de profesionales clave para el desarrollo de la ciencia y la técnica de nuestro país. Debieron exiliarse por completo el conjunto de matemáticos y desarrolladores de los programas de computación argentinos. Clementina, la primera computadora que operó en Argentina fue desmantelada. El equipo de medición de radiaciones cósmicas también. Catherine Gattegno Cesarsky, famosa astrónoma angloargentina debió exiliarse. La física atómica Mariana Weissman. El físico a cargo del instituto de radiación cósmica, el profesor Roeder, también conocido por sus avances en el campo de la teoría de la información.

Perdimos al mismísimo Tulio Halperín Donghi, a Sergio Bagú, Mahuel Sadosky, Risieri Frondizi, Rolando García, y una lista interminable de cientistas sociales, geólogos, psicólogos, matempaticos, físicos, doctores, sociólogos, arquitectos. El onganiato cedió a los golpes a toda suerte de científicos que luego fueron usufructuados por Europa, EE. UU, Chile, Venezuela, Brasil, entre otros. Aquel preocupado por la grandeza y el honor nacional nos restaba en pocas horas profesionales y equipos con décadas de trabajo e inversión. Empujaba además hacia la radicalización a muchos supuestos rojos, peronistas y alborotadores varios. Lograba el rechazo internacional en medio de un mundo en efervescencia por las ideas revolucionarias. Hacía, como era tradición entre el conservadurismo castrense, un papelón caro e inútil. No fue la última vez que vimos algo así. Es el problema de una élite económica y social que confió durante mucho tiempo en ejecutar su proyecto de poder a través de un ejército súper profesional para su campo, pero completamente iletrado en todo lo demás.

Los estudiantes no olvidarían a Onganía, que tenía el talento de agotar sus apoyos incluso entre los que lo hicieron presidente. Tres años después, en mayo de 1969, organizaciones sindicales y estudiantiles confluyen en el Cordobazo, hito de la desobediencia civil que puso fin al gobierno de Onganía, ese tipo que venía a imponer el orden a bastonazos.

*Profesor de Historia por la Universidad de Morón